在中国书法艺术的长河中,行草书始终以其兼具实用性与抒情性的特质,成为书家情感表达与艺术个性彰显的重要载体。它既需承袭楷书的严谨法度,又需突破规整的桎梏,在“放”与“收”的辩证中构建独特的艺术语言。当代书法名家牛家强先生,正是在这一领域深耕不辍的践行者——他以深厚的楷书功底为基,融篆书之古雅、篆刻之劲健于行草笔墨间,取法“二王”及文征明、王铎、林散之等古今大家,最终形成兼具“灵动之姿”与“金石之气”的艺术风格,其作品中自然、朴实、凝重、飘逸的多元审美特质,不仅是对传统行草书艺术的创造性转化,更折射出当代书家对“守正创新”艺术理念的深刻诠释。

一、筑基:楷书为骨,立行草之“正”

行草书的“放逸”绝非无章可循,其灵动姿态的背后,必然依托于严谨的法度支撑,而楷书功底,便是这一“法度”的核心根基。古人云“真生行,行生草”,楷书的笔法精度、结构稳定性,直接决定了行草书线条的质感与结字的合理性。牛家强先生深谙此理,其行草书创作的首要亮点,便在于对“楷书筑基”理念的坚守与实践。

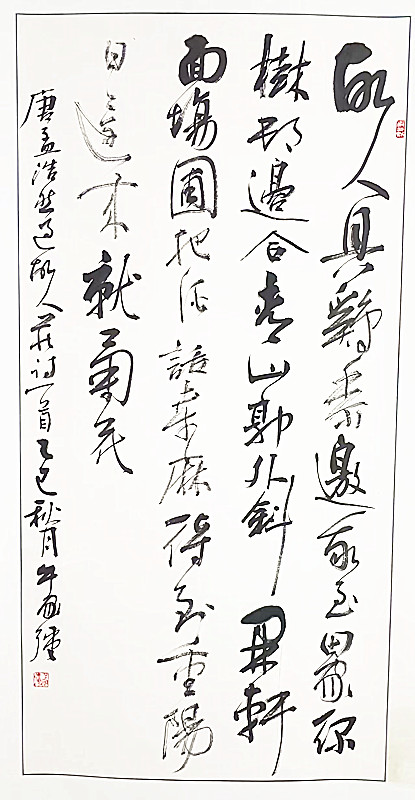

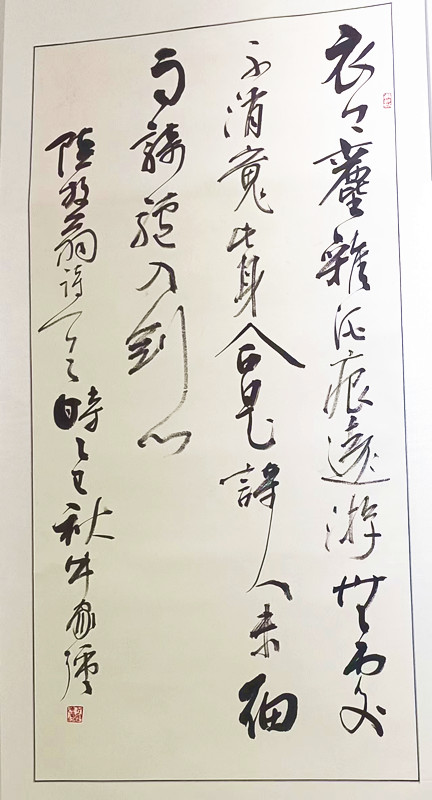

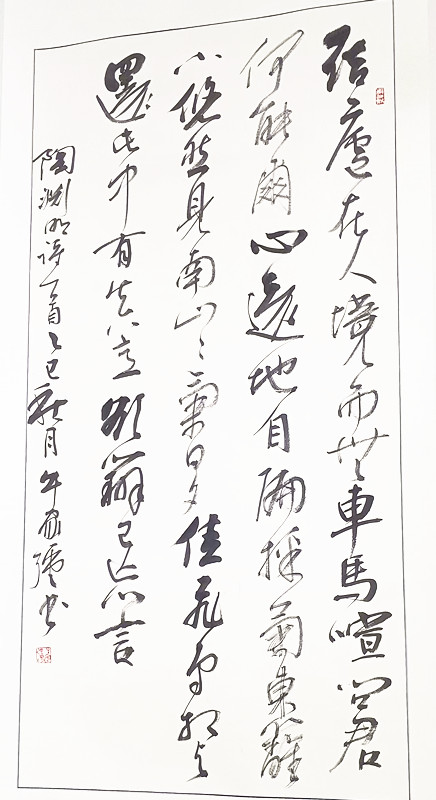

观牛家强先生的行草书作品,即便笔势奔涌、墨色酣畅,每一笔的起笔、行笔、收笔仍能见出楷书的扎实功底。其横画如“屋漏痕”,起笔藏露兼施,行笔沉稳有力,收笔顿挫分明,无丝毫浮滑之态;竖画似“锥画沙”,中段挺拔劲健,收尾或垂露凝重、或悬针飘逸,皆符合楷书笔法的严谨规范。这种对楷书笔法的内化,使得他的行草书线条即便在快速运笔中,也始终保持着“力透纸背”的质感——如《兰亭序》集联作品中,“此地有崇山峻岭”七字,笔势连贯却字字独立,“崇”字的竖钩、“岭”字的撇捺,皆可见楷书的间架结构,却又通过笔锋的细微转换,融入行草的流畅气韵,真正实现了“以楷为骨,以草为魂”的融合。

相较于当下部分书家追求“狂怪”而忽视法度,牛家强先生的“楷书筑基”理念更显可贵。他曾言:“楷书是行草书的‘缰绳’,无缰绳则马失前蹄,纵有奔雷之势,亦难成章法。”这种对传统的敬畏,使其行草书始终在“法度之内求变化”,既避免了因过度追求个性而导致的“野狐禅”之弊,又为后续融入篆书、篆刻笔意埋下了“兼容并蓄”的伏笔。可以说,正是深厚的楷书功底,为牛家强先生的行草书搭建了坚实的“骨架”,使其艺术风格有了“立得住、走得远”的根基。

二、取法:融古汇今,承经典之“脉”

书法艺术的生命力,在于对传统的传承与创新。任何一位成功的书家,都需在“师法古人”与“融会贯通”中找到平衡——既要深入经典,汲取古人笔墨精髓;又要跳出窠臼,结合时代审美与个人感悟形成独特面貌。牛家强先生的行草书创作,正是一条“融古汇今”的取法之路,其对“二王”传统的坚守、对文征明、王铎等近现代大家的借鉴,以及对林散之笔墨精神的吸收,共同构建了其艺术风格的“文脉基因”。

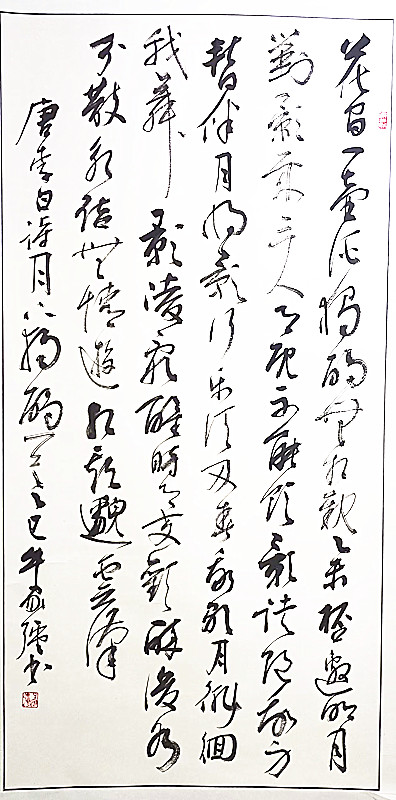

“二王”(王羲之、王献之)作为中国书法的“书圣”,其行草书以“中和之美”为核心,笔法精妙、结字灵动、章法自然,堪称后世行草书的“源头活水”。牛家强先生对“二王”的取法,并非简单的“摹形”,而是深入“会意”——他从王羲之《兰亭序》中汲取“映带呼应”的笔势,使作品中的点画之间、字与字之间形成自然的连贯感,如《书谱》节录作品中,“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇”一句,笔锋流转间,点画如珠玉串联,既有《兰亭序》的飘逸,又不失自身的沉稳;同时,他又从王献之《中秋帖》中借鉴“破体”之妙,打破楷书、行书、草书的严格界限,在作品中融入适度的草法,如“之”字的连笔、“奇”字的简化,既增强了作品的抒情性,又未脱离“二王”的法度框架。

若说“二王”是其取法的“根”,那么文征明、王铎则是其连接传统与现代的“桥”。文征明的行草书以“精劲”著称,笔法严谨、结字紧凑,尤其擅长小行书的细腻表达。牛家强先生在小字行草书创作中,便融入了文征明的“精劲”特质——如《赤壁赋》手卷,字字如蝇头却笔笔清晰,点画精致、结构匀称,既保留了文征明的“雅正”,又通过墨色的浓淡变化,增添了作品的层次感;而王铎的行草书以“狂放”见长,笔势雄健、章法开合有度,擅长用“涨墨”“破墨”营造强烈的视觉冲击。牛家强先生在大字行草书创作中,便吸收了王铎的“雄健”之气——如《将进酒》条幅,“君不见黄河之水天上来”一句,笔锋雄劲、墨色酣畅,“天”字的横画舒展、“来”字的竖画挺拔,既有王铎的“大气”,又通过篆书笔意的融入,避免了过度狂放的“霸悍”,形成“雄而不野”的独特气质。

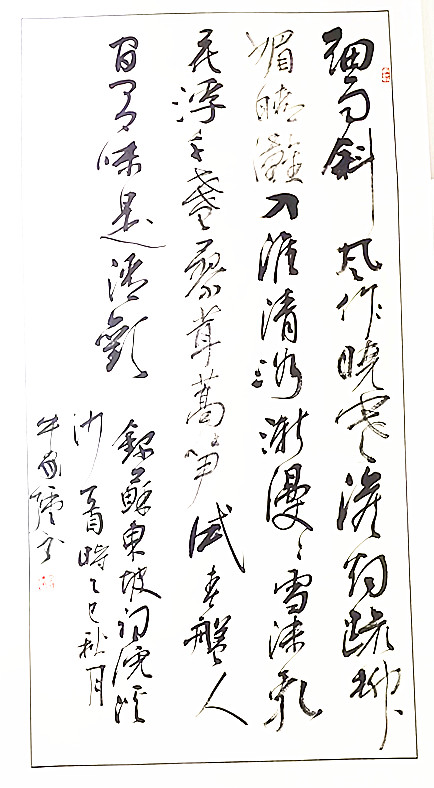

在近现代大家中,林散之的“散草”对牛家强先生的影响尤为深远。林散之以“诗、书、画”三绝闻名,其行草书以“淡墨”为特色,追求“笔简意远”的意境,将中国传统哲学中的“虚静”之美融入笔墨。牛家强先生从林散之作品中汲取的,正是这种“意境营造”的能力——他在作品中尝试“淡墨”与“浓墨”的对比,如《道德经》句“上善若水”,“上”字以浓墨起笔,“善”字渐转淡墨,“若”“水”二字又以浓墨收笔,墨色的变化如流水般自然,既体现了“上善若水”的文字意境,又赋予了作品“虚实相生”的审美效果。这种对林散之“墨法”的借鉴,使牛家强先生的行草书突破了“重笔法轻墨法”的传统局限,在“笔墨意境”上实现了新的突破。

从“二王”到文征明、王铎,再到林散之,牛家强先生的取法之路并非“杂糅拼凑”,而是“取其精华、融会贯通”——他将“二王”的“中和”、文征明的“精劲”、王铎的“雄健”、林散之的“意境”熔于一炉,最终形成了“既见传统,又显个性”的行草书风格,这正是其艺术作品能够“承经典之脉,开时代之面”的关键所在。

三、创新:篆印入草,铸个性之“魂”

如果说“楷书筑基”是牛家强先生行草书的“骨架”,“融古汇今”是其“血脉”,那么“篆印入草”——即将篆书的笔意与篆刻的刀法融入行草书创作,则是其艺术风格的“灵魂”。这一创新尝试,不仅打破了不同书体、不同艺术门类的界限,更使他的行草书作品在“传统韵味”之外,增添了“金石气”的独特质感,形成了“灵动与凝重并存、飘逸与古朴共生”的审美特质。

篆书作为中国最古老的书体之一,以“线条匀净、结构对称”为特色,其笔法讲究“中锋用笔”,线条如“玉箸”般圆润劲健,充满古雅之气。牛家强先生将篆书笔意融入行草书,首要体现在“线条质感”的转变上——传统行草书的线条多以“提按顿挫”为主,注重节奏变化;而他的行草书线条,在保留行草节奏的同时,融入了篆书“中锋圆劲”的特质,使线条更显厚重、古朴。如《篆书集联》行草释文作品中,“海纳百川有容乃大”一句,“海”字的三点水以篆书“弧笔”书写,线条圆润流畅;“纳”字的绞丝旁以篆书“曲笔”连接,既保持了行草的连贯,又显露出篆书的古雅。这种“篆入行草”的线条,不再是单薄的“笔痕”,而成为充满“立体感”的“墨线”,如古铜器上的铭文,沉淀着历史的厚重。

篆刻艺术则以“刀法”为核心,讲究“冲刀”“切刀”的运用,其线条或“爽利劲健”,或“斑驳古朴”,充满“金石气”——即金属器物与石头上的文字所特有的沧桑、刚劲之感。牛家强先生深谙篆刻之道,他将篆刻的“刀法”转化为行草书的“笔意”,使作品中的线条不仅有“笔墨味”,更有“刀石味”。具体而言,他在起笔时借鉴篆刻“切刀”的手法,笔锋切入纸面时略带“顿挫”,如刀刻石般有力,使起笔处更显凝重;在行笔时借鉴篆刻“冲刀”的手法,笔锋快速运行时保持“中锋”,如刀冲石般爽利,使行笔处更显劲健;在收笔时借鉴篆刻“留刀”的手法,笔锋缓缓收起时略带“回锋”,如刀留石般沉稳,使收笔处更显含蓄。如《篆刻边款》行草题跋作品中,“此印作于庚子秋,仿汉印之法”一句,“此”字起笔如刀刻石,“印”字行笔如刀冲石,“秋”字收笔如刀留石,整个句子的线条充满“刀石感”,仿佛是用笔墨在纸上“刻”出的文字,而非“写”出的文字。这种“印入行草”的笔意,使他的行草书作品摆脱了“软媚”之弊,增添了“刚劲”之气,如古碑拓片般充满力量感。

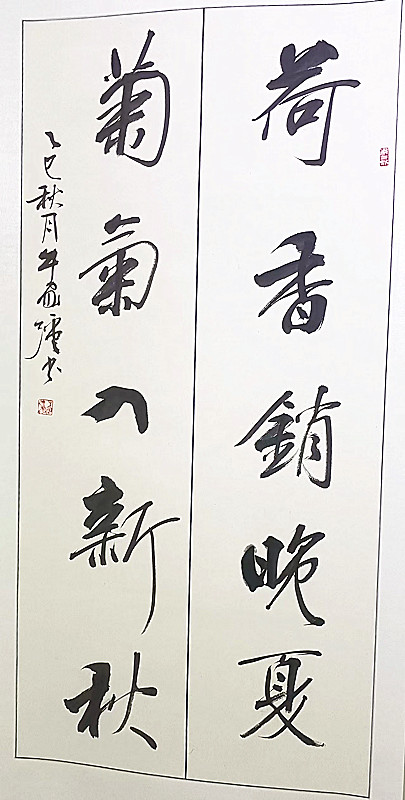

“篆印入草”的创新,最终带来的是作品“审美特质”的升华。在牛家强先生的行草书作品中,我们既能看到行草书的“灵动”与“飘逸”——笔势流转间,如行云流水般自然;又能看到篆书的“古朴”与篆刻的“凝重”——线条厚重处,如古铜磐石般沉稳。这种“矛盾统一”的审美特质,在《江山如此多娇》条幅中体现得尤为明显:“江山”二字以行草笔意书写,笔势飘逸,如远山云雾;“如此”二字融入篆书笔意,线条圆润,如古松盘曲;“多娇”二字融入篆刻笔意,线条劲健,如奇峰矗立。整幅作品中,“飘逸”与“凝重”相互映衬,“灵动”与“古朴”相互交融,既如江南烟雨般婉约,又似北国山川般雄浑,形成了独特的“金石行草”风格。

这种创新并非“无源之水”,而是建立在对传统深刻理解的基础上——篆书与篆刻本就是中国书法的重要组成部分,将二者融入行草书,本质上是对书法艺术“同源性”的回归与重构。牛家强先生曾说:“篆是根,草是花;印是骨,书是魂。根不深则花不艳,骨不硬则魂不立。”正是这种对“传统根源”的认知,使他的“篆印入草”创新既有“突破”的勇气,又有“守正”的定力,最终在当代行草书领域树立了独特的艺术标识。

四、笔墨载道,传文化之“薪”

书法艺术从来不是孤立的“笔墨游戏”,它承载着中国传统文化的“道”——即天人合一的哲学思想、中庸和谐的审美理念、修身养性的人文精神。牛家强先生的行草书创作,正是对这一“道”的践行与传承。他的作品,不仅是笔墨技巧的展现,更是文化精神的载体;不仅是个人艺术个性的彰显,更是对中国书法传统的守护与弘扬。

在当代书法发展面临“传统与现代”“继承与创新”诸多困惑的背景下,牛家强先生的艺术实践具有重要的启示意义:其一,“守正”是书法艺术的根基,唯有深入传统、敬畏经典,才能在创新中不迷失方向;其二,“创新”是书法艺术的生命力,唯有打破界限、融会贯通,才能在传承中赋予传统新的活力;其三,“个性”是书法艺术的灵魂,唯有结合自身感悟、融入个人修养,才能形成独特的艺术风格。

观牛家强先生的行草书作品,我们看到的不仅是灵动的笔墨、凝重的线条、飘逸的章法,更看到了一位当代书家对传统文化的坚守与热爱——他以楷书为基,守住了书法的“法度之正”;以融古汇今为路,延续了书法的“文脉之脉”;以篆印入草为魂,铸就了书法的“个性之新”。这种“正、脉、新”的统一,使他的作品既符合中国人的传统审美习惯,又具有当代艺术的创新活力,成为连接传统与现代的“文化桥梁”。

“笔墨当随时代”,但笔墨更应“传承文脉”。牛家强先生的行草书艺术,正是在“随时代”与“传文脉”的平衡中,为当代书法的发展提供了一条可行之路。未来,期待他能在这条路上继续深耕,创作出更多兼具“传统韵味”与“时代精神”的佳作,为中国书法艺术的传承与发展,传递更多“薪火”;也期待更多书家能从他的艺术实践中汲取灵感,共同守护中国书法这一珍贵的文化瑰宝,让古老的笔墨艺术在新时代焕发出更加璀璨的光芒。

【作者简介】牛家强,字呈心,号望草舍主人,中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、中国书法协会会员,安徽省书法协会理事、安徽诗词学会文艺部副部长、淮北市书协副主席、淮北市诗词学会副主席。在书法篆刻领域有一定研究。作品先后入选“全国首届篆刻作品展览”、“甲骨文书法展”、“安徽省第一、二、三届篆刻作品展览”等数十次大小展览并获奖,2014年评为“书画界最具贡献人物”,多家媒体都作了专题报道。

撰 稿:孙克攀

责任编辑:若 水 |

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

网友点评