作为东汉时期重要的摩崖石刻,《石门颂》全称《汉司隶校尉楗为杨君颂》,又称《杨孟文颂》,镌刻于东汉建和二年(公元148年),由汉中太守王升撰文、书佐王戎书丹,原刻于石门内壁西侧,为竖立长方形,20行,行30至31字不等,纵261厘米,横205厘米,全文共655字。它不仅记录了东汉顺帝时期司隶校尉杨孟文上疏请求修褒斜道及修通的经过,还因独特的历史背景、文字特征和书法风格,在社会、历史、书法等多个领域具有不可替代的价值,是研究东汉时期社会、文化和艺术的珍贵资料。

一、社会价值:交通建设与区域发展的见证

《石门颂》最直接的社会价值体现在其对交通建设的记录与反映,而交通的发展又深刻影响着区域社会的进步。褒斜道作为连接汉中与关中的重要通道,其通塞直接关系到两地的物资流通、人员往来和信息传递。

《石门颂》详细记载了褒斜道因人为破坏、战争摧残以及大自然的风雨侵蚀而多次阻断,以及人们对其进行修复的艰难过程。其中,对杨孟文开凿石门通道、便利交通事迹的歌颂,不仅展现了古代官员对交通建设的重视,更反映了交通在区域社会发展中的核心作用。在古代,交通是维系国家统一、促进区域交流的命脉,褒斜道的修复使得汉中与关中之间的联系更加紧密,推动了两地的经济往来——汉中的物产得以运往关中,而关中的文化和技术也随之传入汉中,这种双向交流促进了区域经济的互补与发展。

同时,《石门颂》中提到汉中与关中之间多条古道的通塞兴衰及其时代背景,为研究东汉时期的社会状况提供了重要线索。交通的顺畅与否往往与社会的稳定程度相关,古道的兴盛时期多对应社会安定、经济繁荣的阶段,而其衰落则可能与战乱、社会动荡有关。通过这些记载,我们可以间接了解东汉时期该区域的社会秩序、人口流动和生产生活状况,进而把握当时社会发展的整体脉络。

二、历史价值:补史之阙与社会实况的反映

《石门颂》的历史价值主要体现在对历史记载的补充和对东汉社会实况的反映,为后人研究东汉历史提供了珍贵的第一手资料。

(一)补充历史记载,完善历史脉络

《石门颂》不仅记录了司隶校尉杨孟文修复褒斜道的事迹,还由此及彼,简述了秦末汉初的重要历史事件。例如,文中提及汉高祖刘邦以汉中为根据地,北定三秦,建立汉室天下的史实及来去路线。这些内容与正史记载相互印证,部分细节甚至可以弥补正史的不足,起到“补史之阙”的作用。

在正史中,关于刘邦在汉中时期的活动记载虽有,但对其利用褒斜道等具体路线的描述较为简略。《石门颂》的记载则更为具体,为研究刘邦集团的军事行动路线、战略部署提供了新的视角,有助于完善秦末汉初政治军事史的脉络。此外,对于杨孟文修复褒斜道这一事件,正史中可能仅有简要提及,而《石门颂》详细记录了事件的起因、过程和结果,让后人得以更全面地了解这一重要的交通建设工程及其背后的历史背景。

(二)反映社会实况,呈现历史细节

《石门颂》中关于汉中与关中之间多条古道的通塞兴衰及其时代背景的记载,生动反映了当时的社会实况。这些古道的存在和变化与东汉时期的社会经济、政治军事紧密相关,是研究当时社会的重要窗口。

从经济角度看,古道的通塞直接影响商业贸易的发展。《石门颂》中对古道修复后“商旅联翩,百姓安乐”的描述,直观展现了交通对经济繁荣的促进作用,让我们得以想象东汉时期汉中与关中之间商业往来的繁忙景象。从政治军事角度看,褒斜道作为战略要道,其得失关系到区域的安全与稳定。文中对古道因战争而受损的记载,反映了东汉时期可能存在的军事冲突和政治动荡,为研究当时的政治格局和军事战略提供了参考。

同时,《石门颂》中对地方官员职责和行为的记录,如汉中太守王升撰文歌颂杨孟文的功绩,也反映了东汉时期地方行政体系的运作方式和官员的价值取向,有助于我们了解当时的政治文化和官僚制度。

三、文字学价值:汉字演变的重要见证

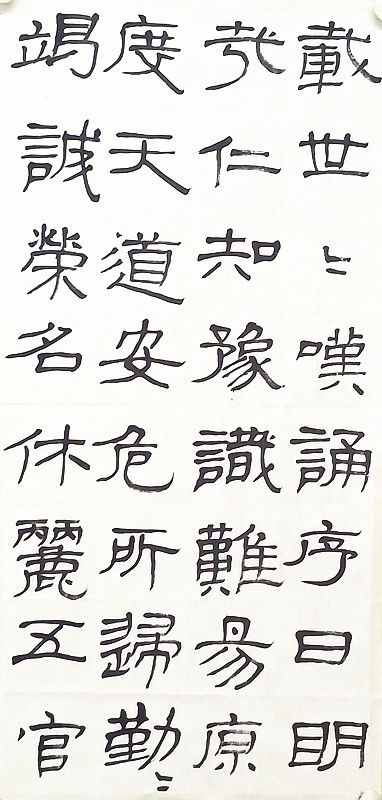

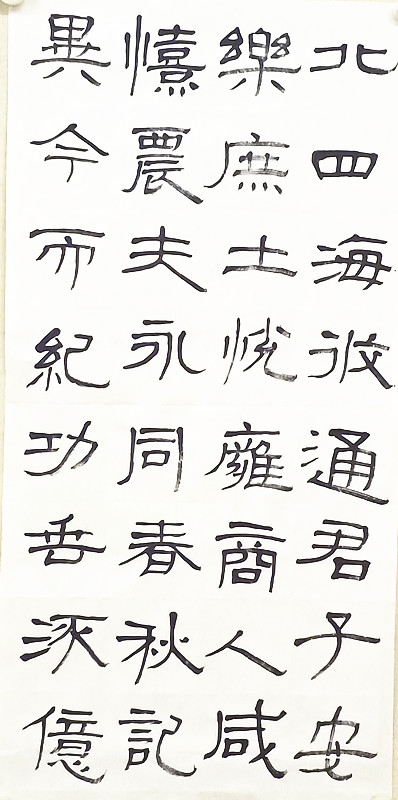

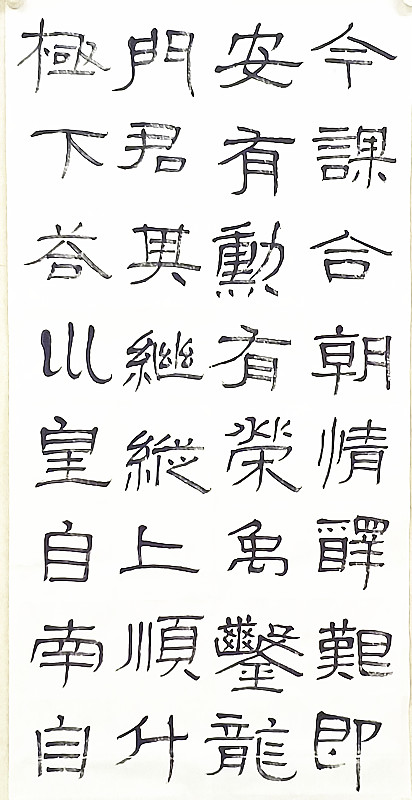

《石门颂》是研究汉字演变的重要资料,其文字特征清晰地展现了篆书向隶书过渡阶段的文字形态,为文字学家提供了宝贵的研究材料。

在汉字发展史上,篆书向隶书的转变是一次重大的变革,称为“隶变”。这一过程使得汉字从线条圆转、结构繁复的篆书,逐渐演变为线条平直、结构简化的隶书,更便于书写和传播。《石门颂》作为东汉时期的隶书作品,正处于隶变的关键阶段,其文字既保留了一些篆书的特征,又体现了隶书的典型风格。

例如,碑文中部分文字仍采用对称的篆意写法,线条带有篆书的圆润感,而整体结构则呈现出隶书“蚕头燕尾”“一波三折”的特点,分书的书写方法也较为明显。这种篆书与隶书特征的并存,清晰地展示了汉字演变的过渡状态,让后人能够直观地了解隶变过程中文字形态的变化规律。

此外,《石门颂》中的文字数量较多,涵盖了丰富的词汇和表达方式,为研究东汉时期的文字使用情况提供了大量实例。通过对这些文字的分析,我们可以了解当时的用字习惯、异体字现象以及文字的规范化程度,进而把握汉字在东汉时期的发展状况。

四、书法艺术价值:汉隶经典与后世影响

《石门颂》的书法艺术达到了很高的境界,被认为是隶书中的经典之作,在书法史上有着重要的地位,其独特的风格对后世书法的发展产生了深远的影响。

(一)独特的书法风格

《石门颂》的书法风格独特,具有豪迈奔放的气势,线条流畅,结字放纵舒展,体势开张瘦劲,意态飘逸自然。这种风格的形成与摩崖石刻的载体特性密切相关——摩崖石刻多刻于天然岩石之上,空间开阔,为书家提供了自由挥洒的空间。《石门颂》的书者充分利用了这一特点,在书写时不受过多束缚,笔法纵横舒展,行笔豪迈奔放,使得每个字都充满了动态的“势”,仿佛活了起来。

其笔法出篆入隶,既保留了篆书线条的圆润流畅,又融入了隶书的波磔变化,线条刚柔并济,富有弹性。结字上,放纵舒展,体势开张,打破了篆书的规整结构,给人以开阔、大气之感。这种风格在汉代刻石中较为少见,与其他汉碑的端庄严谨形成鲜明对比,展现了汉隶“开张”风格的典型特征。

(二)在书法史上的地位与影响

《石门颂》是汉碑摩崖石刻类中的重要碑刻,为历代书家所重视与喜爱,是汉隶开张风格的代表作。它在中国书法史上有着承上启下的重要地位,上承篆书的笔法传统,下启隶书的发展与演变,同时也为后世楷书、行书等书体的形成提供了借鉴。

历代书法家都对《石门颂》的书法艺术给予了高度评价。清代书法家杨守敬在《平碑记》中称其“其行笔真如野鹤闲鸥,飘飘欲仙,六朝疏秀一派皆从此出”,准确地概括了其飘逸自然的风格和对后世的影响。后世许多书法家都从《石门颂》中汲取营养,将其笔法和结字特点融入自己的创作中,形成了独特的艺术风格。

例如,近代书法家于右任的书法就深受《石门颂》的影响,其作品中展现出的豪迈气势和开张体势,与《石门颂》的风格一脉相承。《石门颂》作为中国书法史上难得的摩崖石刻美学资料,为书法艺术的研究和创作提供了不竭的灵感,其艺术价值至今仍为人们所推崇。

五、文化交融价值:区域文化交流的见证

《石门颂》的刻石地点位于连接中原与大西南的枢纽地带,是秦岭山地的秦陇文化与巴蜀文化的交融地带。这一地理位置使得《石门颂》成为了两种文化交流融合的见证,对于研究古代文化的交流和融合具有一定的参考价值。

秦陇文化以关中地区为核心,具有深厚的历史底蕴和浓郁的中原文化特色;巴蜀文化则以四川地区为中心,具有独特的地域风格和民族特色。汉中作为连接两地的纽带,成为了两种文化交汇的前沿。《石门颂》诞生于这一区域,其内容和形式都不可避免地受到了两种文化的影响。

从内容上看,《石门颂》记载的历史事件既涉及中原地区的政治军事(如刘邦北定三秦),又与巴蜀地区的交通发展密切相关,体现了两地历史文化的联系。从书法艺术上看,其书法风格既带有中原文化的端庄大气,又融入了巴蜀文化的灵动洒脱,是两种文化在艺术领域交融的体现。

通过《石门颂》,我们可以了解到东汉时期秦陇文化与巴蜀文化交流融合的具体状况,把握古代区域文化交流的规律和特点。这种文化交融不仅丰富了两地的文化内涵,也促进了中华文化的整体发展,《石门颂》正是这一历史过程的生动见证。

综上所述,《石门颂》作为东汉时期的重要摩崖石刻,其价值是多元且深远的。在社会层面,它见证了交通建设对区域发展的推动作用;在历史层面,它补充了历史记载,反映了东汉社会的真实面貌;在文字学层面,它展现了汉字演变的关键阶段;在书法艺术层面,它是汉隶的经典之作,影响了后世书法的发展;在文化层面,它见证了区域文化的交流融合。

这些价值相互关联、相互映衬,使得《石门颂》成为研究东汉时期社会、文化和艺术不可或缺的珍贵资料。深入挖掘和研究《石门颂》的多元价值,不仅有助于我们更好地了解历史,更能为当代的文化传承与创新提供有益的借鉴。作为中华民族文化遗产的重要组成部分,《石门颂》的价值将随着研究的深入而不断被发掘,其魅力也将永远闪耀在历史的长河中。

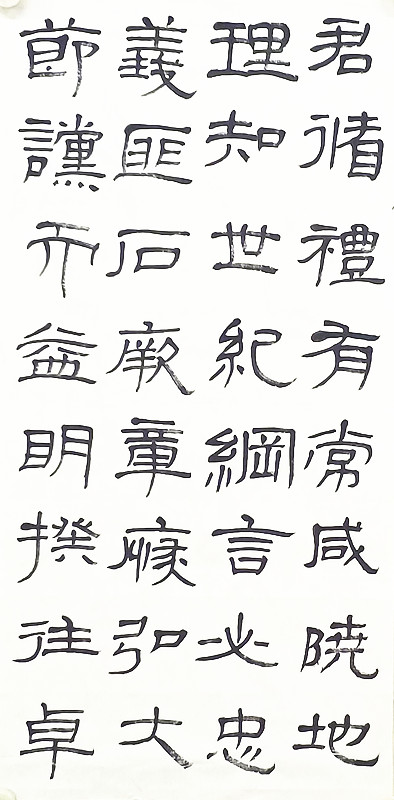

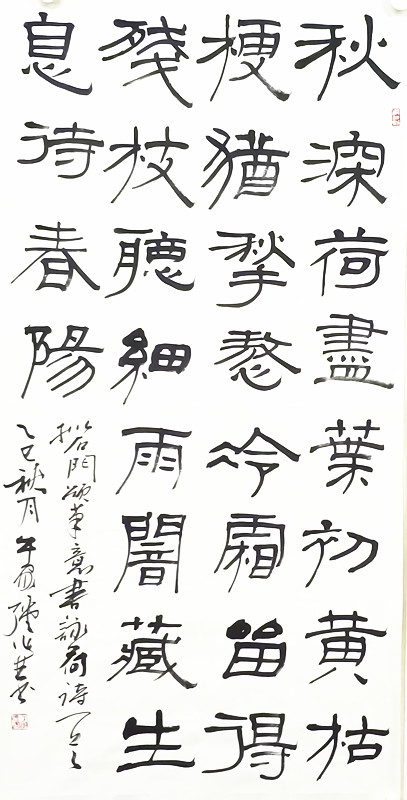

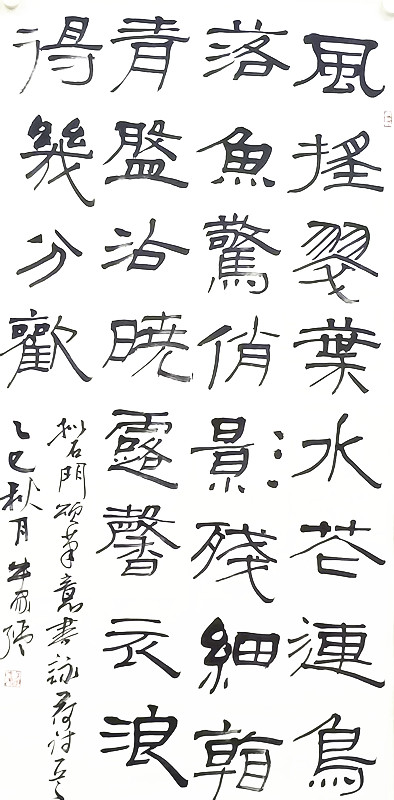

牛家强先生

【作者简介】牛家强,字呈心,号望草舍主人,中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、中国书法协会会员,安徽省书法协会理事、安徽诗词学会文艺部副部长、淮北市书协副主席、淮北市诗词学会副主席。在书法篆刻领域有一定研究。作品先后入选“全国首届篆刻作品展览”、“甲骨文书法展”、“安徽省第一、二、三届篆刻作品展览”等数十次大小展览并获奖,2014年评为“书画界最具贡献人物”,多家媒体都作了专题报道。

责任编辑:若水 |

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 活动报名/会员申报 | 证件查询 | 书画商城

网友点评